氣候

氣候與環境演變

氣候與環境演變氣候是大氣物理特征的長期平均狀態。研究氣候的科學是氣候學。時間尺度為月、季、年、數年到數百年以上。氣候以冷、暖、干、濕這些特征來衡量,通常由某一時期的平均值和離差值表征。

氣候是指一個地方多年來天氣的平均狀況。氣候具有相對的穩定性。了解一個地區的氣候特點,可以幫助我們預先做好在那里生活一段時間的準備,但卻不能知道那里某一天的天氣情況。時間的尺度是以月、季、年、數年到數百年以上來衡量的。氣候是以冷、暖、干、濕這些變量來衡量的。氣候通常是由某一時期的平均值和離差值的表征。氣候是地球上某一地區多年時段內大氣的一般狀態,是該時段各種天氣過程的綜合表現。所以變化相對穩定。

氣候是指一個地方多年來天氣的平均狀況。氣候具有相對的穩定性。了解一個地區的氣候特點,可以幫助我們預先做好在那里生活一段時間的準備,但卻不能知道那里某一天的天氣情況。時間的尺度是以月、季、年、數年到數百年以上來衡量的。氣候是以冷、暖、干、濕這些變量來衡量的。氣候通常是由某一時期的平均值和離差值的表征。氣候是地球上某一地區多年時段內大氣的一般狀態,是該時段各種天氣過程的綜合表現。所以變化相對穩定。

氣象要素(溫度、降水、風等)的各種統計量(均值、極值、概率等),是表述氣候的基本依據。氣候與人類社會有著密切的關系。許多國家很早就有關于氣候現象的記載。中國春秋時代用圭表測日影以確定季節,秦漢時期就有二十四節氣、七十二候的完整記載。氣候一詞是源自于古希臘文,意為傾斜,是指各地氣候的冷暖同太陽光線的傾斜程度有關。

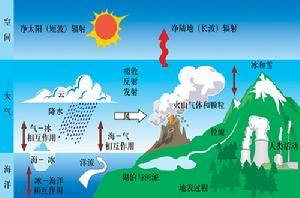

氣候循環圖

氣候循環圖

氣候的形成主要是由于熱量的變化而引起的,因而對于氣候的形成因素,人類活動因子通過對其他因子的變化對氣候起作用。比如改變地面的植被、興修水庫、向大氣排入各種氣體等等。主要存在以下三個方面:

輻射因素太陽輻射是地面和大氣熱能的主要源泉,地面熱量收支差額是影響氣候形成的重要原因。對于整個地球而言,地面熱量的收支差額為零,但對于不同地區,地面所接受的熱量存在差異,因而會對氣候的形成產生影響。同時,地面接受熱量后,與大氣不斷進行熱量交換,熱量平衡過程中的各分量對于氣候形成也有重要影響。

地理因素地理因素對氣候形成的影響表現在地理維度、海陸分布、地形和洋流上,而地理因素對氣候形成的影響歸根到底還是可以歸結到太陽輻射因素上。

地理緯度,由于地球是一個球體,太陽直射到地球表面可以看作是平行光線。但是由此造成的太陽高度角在不同的緯度位置是不同的,從而造成熱量分配的不均衡,導致不同緯度地帶的氣候有變化。

海陸位置,由于海洋和大陸具有不同的熱力學特性,如容積熱容量、導熱率等海洋與陸地顯著不同,因而海洋和大陸在氣候上差異很大。比較而言,大陸上的日較差和年較差比海洋大。溫度的年較差是區分大陸性氣候和海洋性氣候的重要指標,并且,夏季大陸是熱源,冬季海洋是熱源,熱源有利于低壓系統的形成和加強,而冷源有利于高壓系統的形成和加強,海陸的分布使行星風帶分為若干個高低壓活動中心,這些高低壓活動中心對于形成世界季風氣候有著直接的重要影響,例如,亞洲東部和南部有世界上最典型的季風氣候就是很好的例子,此外,海陸分布的不同也影響天氣的變化。

地形地勢,對局部氣候的形成有重要作用。例如山地氣候中的陽坡效應和陰坡效應,迎風坡和背風坡效應。大致而言,地形主要是對氣流產生阻擋和抬升作用。地勢對氣候形成的影響在于,海拔高,云層少,太陽直接輻射增強,散射輻射降低,溫度降低,濕度減小。而不同的地形也對氣候影響不同,高原對氣候的影響十分明顯。

此外,洋流對氣候的影響也是因熱量而成,海洋是地球表面熱量的重要貯藏。 洋流影響主要表現在流經地區產生重要影響。

環流因素

包括大氣環流和天氣系統,影響氣候的因子包含氣溫、雨量、氣壓和風。

太陽輻射因子、下墊面因子、大氣環流因子和人類活動因子。

太陽輻射因子是氣候的根本動力來源。這類因子有:緯度因素、大氣對太陽輻射的削弱作用強弱等。

下墊面因子對氣候的形成有著相當重要的作用。這類因子有:洋流、地面植被、下墊面對太陽輻射的吸收和反射、折射、散射等。

大氣環流因子本身是氣候的組成部分,對某地氣候的形成起著直接性的影響。主要因子有:氣團的平均狀況、氣流的平均狀況等。

溫度

氣溫

溫度

氣溫

溫度

溫度

日均溫,將一天中,數次測得的氣溫相加,除以測量次數。

月均溫,將全月中,各日日均溫相加,除以日數。

年均溫:將全年中,各月月均溫相加,除以月數。

日溫差,一天中最高溫減去最低溫。

月溫差,整月中最高日均溫減去最低日均溫。

年溫差,一年中最高月月均溫減去最低月月均溫。

雨量

最多雨少雨月及其降水量、年降水量、年際降水變率、蒸散量、空氣濕度等。

氣壓

氣壓、氣流方向變化、風頻及其時間方向分布。 氣壓差

風

中國大陸中學地理教材所采用的氣候分類法以氣溫、降水和大氣環流為參照依據,將地球氣候分為13種。

熱帶氣候

海灘熱帶氣候

海灘熱帶氣候

把常年月均溫在15℃以上的地區劃為熱帶氣候區。根據降水把熱帶氣候分為熱帶雨林氣候(2000mm以上)、熱帶草原氣候(2000mm~1500mm)、熱帶季風氣候(1500mm~200mm)和熱帶沙漠氣候(0mm~200mm)。典型動物是猩猩、河馬、長頸鹿、羚羊、象、孔雀、袋鼠、沙漠狐等。植被是熱帶雨林、熱帶草原、熱帶季雨林和荒漠植被。土壤為磚紅壤、紅壤、荒漠土等。

赤道(熱帶)雨林氣候

大致分布在南北緯10°之間,主要分布在南美洲亞馬孫河流域,非洲剛果河流域,幾內亞灣,亞洲印度半島西南沿海,馬來半島,中南半島西海岸,菲律賓群島和新幾內亞島(又稱伊里安島),大洋州從蘇門答臘島至新幾內亞島一帶。氣溫年較差很小,年降水量一般超過2000毫米,分配比較均勻。自然植被為熱帶雨林。

熱帶草原氣候

大致分布在南北緯10°至南北回歸線之間,以非洲中部、南美巴西大部、澳大利亞大陸北部和東部為典型。本類型分布區處于赤道低壓帶與信風帶交替控制區。全年氣溫高,年平均氣溫約25℃。當赤道低壓帶控制時期,赤道氣團盛行,降水集中;信風帶控制時期,受熱帶大陸氣團控制,干旱少雨,分干濕兩季。年降水量一般在700—1000毫米,有明顯而長的干季。自然植被為熱帶稀樹草原。

熱帶沙漠(干旱與半干旱)氣候

1、熱帶干旱氣候大致分布在南北回歸高壓帶控制下的大陸內部和西岸,以非洲北部、亞洲阿拉伯半島和澳大利亞沙漠區為典型。在副熱帶高壓帶或信風帶控制下,全年受熱帶大陸氣團控制,盛行下沉氣流,干旱少雨,年降水量100毫米左右,有些地方只有數十毫米或更少,日照豐富,氣溫很高,最熱月平均氣溫可達30℃左右。熱量與水分矛盾突出。世界大沙漠的分布與形成,與熱帶干燥氣候密切相關。自然植被是荒漠。

2、熱帶半干旱氣候,分布于熱帶干旱氣候區的外緣,其主要特征:

一是有一短暫的雨季,年降水量可增至500毫米;

二是向高緯一側的氣溫不如向低緯一側的高。

熱帶季風氣候

大致分布在南北緯10°至南北回歸線之間的大陸東岸,以亞洲的中南半島、印度半島等地受西南季風影響地區為典型。我國云南大部、西藏東南角等地也屬于熱帶季風氣候。全年氣溫較高,年平均氣溫超過20℃。盛行風向的季節轉換顯著。夏半年受赤道氣團控制,降水充沛,形成雨季,氣候特征與熱帶雨林氣候相似;冬半年,有些地方在熱帶大陸氣團控制下,降水明顯減少,形成干季。年降水量1500—2000毫米,雨季降水量占年總量的80—90%以上,旱雨兩季分明。自然植被為熱帶季雨林。

亞熱帶氣候

把最熱月在20攝氏度以上且最冷月在0℃~15℃的地區劃為亞熱帶氣候區。根據降水把亞熱帶氣候分為亞熱帶季風氣候(1000mm以上,大陸東岸,除東亞外均稱亞熱帶季風性濕潤氣候)和地中海氣候(300mm~1000mm,大陸西岸)。典型動物是阿爾卑斯山羊、獼猴、靈貓等。植被是亞熱帶常綠闊葉林、亞熱帶常綠硬葉林。土壤為紅壤、黃壤等。

亞熱帶季風氣候與亞熱帶季風濕潤性氣候

1、亞熱帶季風氣候主要分布在亞熱帶大陸東岸,以亞洲大陸東部,如我國秦嶺-淮河以南,北美大陸東南部,南美大陸東部、澳大利亞東南部和非洲大陸東南角為典型。盛行風向季節變化顯著。冬季受極地大陸氣團影響,氣溫偏低,降水少;夏季受熱帶海洋氣團影響,高溫多雨,水分季節分配不均。自然植被是亞熱帶常綠闊葉林(東亞顯著的原因:背靠最大的大陸,面臨最大的海洋,海陸熱力性質差異顯著)。

2、亞熱帶季風性濕潤氣候在北美洲東南部及南美洲阿根廷東部地區及澳大利亞的東南部分布。這些地區,由于冬季也有相當數量的降水,冬夏干濕差別不大,所以叫亞熱帶季風性濕潤氣候。

亞熱帶地中海氣候

主要分布在亞熱帶大陸西岸,如地中海沿岸,南北美洲緯度30°—40°的大陸西岸,澳大利亞大陸和非洲大陸西南角等地,以地中海沿岸分布面積最廣、最典型。以北半球為例,夏季副熱帶高壓帶北移,為高壓控制,這里受熱帶大陸氣團影響,天氣晴朗干燥、炎熱少雨;冬季副熱帶高壓帶南移,受西風帶(地中海鋒帶)影響,溫暖多雨。自然植被是常綠硬葉闊葉林和常綠灌木林。

亞熱帶沙漠(干旱與半干旱)氣候

1、亞熱帶干旱氣候主要分布在南、北、緯25°~35°的大陸西部和內陸地區, 其基本特點與熱帶沙漠氣候相似, 也是全年干旱少雨,夏季高溫炎熱,但因緯度稍高,冬季氣溫比熱帶沙漠氣候低。

2、亞熱帶半干旱氣候分布于亞熱帶干旱氣候區的外緣,全年干旱少雨。與亞熱帶干旱氣候的主要區別是夏季氣溫較低,最熱月平均氣溫低于30℃;年降水量較多,大于250mm,所以土壤儲水量增大,能夠維持草類生長。

亞熱帶草原氣候

特點基本與熱帶草原氣候相同,但分布在亞熱帶。

溫帶氣候

把最熱月在20攝氏度以上且最冷月均溫在0℃以下(冬冷夏熱型),常年月均溫在0至20攝氏度之間(終年溫和型)的地區劃為溫帶氣候區。終年溫和型的為溫帶海洋性氣候(700mm~1000mm,大陸西岸);冬冷夏熱型根據季風是否顯著分為溫帶季風氣候(400mm以上,大陸東岸)、溫帶大陸性氣候(400mm以下)。在簡化的氣候分類法中,常將亞寒帶針葉林氣候劃歸溫帶大陸性氣候。典型動物有松鼠、黑熊、黃羊、旱獺、雙峰駝、子午沙鼠、駝鹿、紫貂等。植被有溫帶落葉闊葉林、溫帶混交林、溫帶森林、溫帶草原、亞寒帶針葉林。土壤為黑鈣土、荒漠土、灰化土、棕壤、褐土等。

溫帶海洋性氣候

主要分布在溫帶大陸西岸,如西歐、北美和南美西岸狹長地帶,以西歐為典型。這里常年受盛行西風影響,海洋氣流吹向大陸,海洋調節作用顯著。氣候特征是:夏季溫度不高,冬季溫度不低,年較差小;年降水量一般在700—1000毫米,分配比較均勻。自然植被是溫帶落葉闊葉林。冬季溫和,夏季涼爽,降水量1000毫米以上,而且季節分配均勻。主要分布在南北緯40到60度。大陸西岸,以西歐的英國、荷蘭、比利時、丹麥為典型。其次如美國的西雅圖、加拿大的溫哥華、新西蘭的惠靈頓等。

溫帶大陸性氣候

主要分布在亞歐大陸和北美大陸的內陸地區。這里距海洋遠,或有高山屏障,水分循環不活躍,主要受大陸氣團控制,降水稀少,氣候干旱;夏季炎熱,冬季相當寒冷,氣溫年較差、日較差都大。自然植被是荒漠或荒漠草原或草原。

溫帶季風氣候

主要分布在溫帶亞洲大陸東部,

如我國華北、東北與蘇聯遠東地區。冬夏盛行風向明顯交替。冬季風,受極地大陸氣團控制,寒冷干燥;夏季風,主要受熱帶海洋氣團影響,暖熱多雨。年較差大,年降水量500—700毫米,分配不均,相對集中在夏季,具有大陸性特征。自然植被是落葉闊葉林或針葉與落葉闊葉混交林。

溫帶闊葉林氣候

主要分布在西歐、東亞和北美地區。氣候四季分明,夏季炎熱多雨,冬季寒冷干燥。最熱月平均溫度13—23℃,最冷月平均溫度約-6℃。年降水量500—1000毫米。也稱溫帶森林氣候。

溫帶草原氣候

又稱溫帶大陸性半干旱氣候,溫帶森林氣候與溫帶沙漠氣候之間的過渡氣候。這種氣候具有明顯的大陸性,冬冷夏熱,氣溫年較差較大,最熱月平均氣溫在20℃以上,最冷月平均氣溫在0℃以下。年平均降水量為200-450mm,集中在夏季,干燥程度不如沙漠氣候。分布范圍,從黑海沿岸往東,橫貫中亞,經蒙古的邊緣地區、中國的準葛爾盆地,內蒙古以及黑龍江、吉林、遼寧三省的西部,東西連成帶狀;在中美中西部為一南北向的寬帶;在南美南部東海岸也有一狹長地帶。

溫帶沙漠(干旱與半干旱)氣候

又稱溫帶大陸性干旱氣候

1、溫帶大陸腹地沙漠地區的氣候。極端干旱,降雨稀少,年平均降水量200~300mm ,有的地方甚至多年無雨。夏季炎熱,白晝最高氣溫可達50℃或以上;冬季寒冷,最冷月平均氣溫在0℃以下,氣溫年較差較大,日較差也較大。云量少,相對日照長,太陽輻射強。自然景觀多為荒漠,自然植物只有少量的沙生植物。中亞和中國塔里木盆地屬沙漠氣候。

2、溫帶半干旱氣候在干旱氣候的外圍,夏季溫度比溫帶干旱氣候低,降雨量也比溫帶干旱氣候大。

寒帶氣候

把最熱月均溫在10℃以下的地區劃為寒帶氣候區。根據最熱月均溫把寒帶氣候分為苔原氣候(最熱月均溫突破0℃)和冰原氣候(最熱月均溫不突破0℃)。典型動物有馴鹿、北極狐、北極熊、海豹等。植被有寒帶苔原和極地冰原,在極度寒冷的地區沒有植被覆蓋。土壤為冰沼土,冰原氣候區未發育土壤。

非地帶性氣候

指由海拔高度造成的非地帶性的高原氣候和山地氣候(高地氣候)。該氣候區垂直自然帶同赤道向兩極出現的水平自然帶相類似,其帶譜的多少與山地海拔高度以及所處的緯度有關。其基帶與水平地帶性決定的自然帶一致,雪線高度與氣溫稱正比,與降水成反比。

極地苔原氣候

主要分布在亞歐大陸和北美大陸北冰洋沿岸。常受冰洋氣團和極地大陸氣團影響,終年嚴寒。最熱月平均氣溫1—5℃,降水少,蒸發弱,云量較高。自然植被主要是苔原(苔蘚、地衣類)。

極地冰原氣候

主要分布在南極大陸和格陵蘭島內部。全年非常嚴寒,各月平均氣溫都在0℃以下,為全球氣溫最低地區。南極大陸年平均氣溫-29℃— -35℃,北極地區-22℃以下,全年多暴風雪。

高山高原氣候

主要分布在高大山地和大高原地區,如喜馬拉雅山、青藏高原、南美洲安第斯山等。高大山地,氣溫隨高度增高而降低,氣候垂直變化顯著,在一定高度內,濕度大、多云霧、降水多;愈向山地上部,風力愈強。我國青藏高原,海拔高,氣溫低,但輻射強,日照豐富,降水少,冬半年風力強勁。氣溫的年較差小,日較差大。

東南亞熱帶雨林

東南亞熱帶雨林

氣候變化對人類與自然系統有重要影響.由于生態系統和人類社會已經適應今天以及最近過去的氣候,因此,如果這些變化太快使得生態系統和人類社會不能適應的話,人們將很難應付這些變化.對于許多發展中國家,這可能會對基本的人類生活標準(居住、食物、飲水、健康)產生非常有害的影響。對于所有的國家,極端天氣氣候事件發生頻率的增加將會增大天氣災害的風險。

氣候變化對中國經濟社會的影響有正面的,也有負面的影響,其中一些變化實際上是不可逆轉的,因此我們更要關注的是負面影響。據統計,1950年到2000年,特別是1990年以后氣象災害造成的經濟損失急劇增加。原因有兩個,一方面極端天氣事件的增多,另一方面中國總體經濟體量增加,因此經濟損失絕對值大幅升高。

氣候變化對農業的影響是負面的。預計到2030年,中國三大作物,即稻米 、玉米 、小麥 ,除了澆灌冬小麥以外,均以減產為主。氣候變化對水資源的影響也很大,全球變暖使水循環的過程速度加快,降水的空間不均勻性增加。氣候變化對重大工程也有影響,如長江上游降水量的增加,導致地質災害的頻率會增加,對三峽水庫 的安全運營會造成一定的影響。另外氣候變化也會影響青藏鐵路和公路,大大增加鐵路 和公路 運行維護的投資。同全球一樣,中國的氣候與環境已經發生了巨大的變化。氣候變暖遠遠超出一般意義上的氣候問題和環境問題,對中國經濟社會發展已經帶來十分嚴峻的威脅,這種威脅仍將持續并不斷加劇。科技界應當特別關注氣候變化問題,積極采取適應和減緩措施,不斷提升氣候系統、生態、環境保護的層次和水平,這是全面落實科學發展觀,建立社會主義和諧社會的重要內容,是政府、公眾和科學家的共同愿望。

極地冰原氣候區域內

極地冰原氣候區域內

人類為了生存,要適應各種不同的自然環境,而最基本的適應便是保持正常體溫。體溫雖然可以通過生理上的調節來

完成,但生理功能的調節是有限的。衣服可以使人處于一個溫度比環境氣溫高、變化比環境氣溫小的氣層里。衣服雖然不能減少人體熱量的損失,也不能將熱量保存起來,但它能起到調節作用,使身體周圍有一層溫暖的空氣,不僅如此,服裝還能改變環境中的氣溫、濕度、氣流、日照對人體的效應。夏季,隨著外界氣溫的顯著升高,裸露皮膚表面的水分蒸發大大增加,如穿上合適的衣服,可減少氣象要素急劇變化時對人體的影響。

當人體直接在陽光下曝曬時,衣服則可降低輻射的增熱作用。夏季衣服少,如穿著得體,更能體現人體的形態美。但夏季服裝除了更注重美觀外,也要注意既能防曬,又能使體內熱量散發掉。因此,夏季服裝顏色要淺,質料要薄而疏松,不能用合成纖維作衣料,因其吸水性能差,并且不耐高溫,易潮濕。春季和秋季氣溫比較適宜,但春天是“孩兒臉一天變三變”,秋天又是“一場秋雨一場寒,二場秋雨穿上棉”。因此,這是兩個氣候多變的季節,穿著上卻有各自不同的特點:春天宜捂,秋天宜凍。人們在服裝上也要考慮其保健的特點來著裝,要適應天氣的變化來著裝。冬季,衣服使人體平均能保持因傳導和輻射而喪失的全部熱量的1/3。

當外界氣溫與身體裸露的溫差為15.6℃至17℃時,穿上一件襯衣,則襯衫表面與外界氣溫之差可降為11.8℃;加上一

件背心,溫差為9.9℃;再套上外套,溫差則只有6.3℃了。衣服越厚,衣服表面與環境的溫差就越小,保暖作用就越好。尤其在北方的嚴冬時節,一個人所散失的熱量中,有接近半數是從頭部和正常呼吸中排出的,因此,嚴冬時節口罩、帽子便成了出門所必不可少的保暖物品。在結冰地區,衣服的層次較多,若服裝外面用淺色,里面用深色的衣料,可使靠近皮膚處形成一吸熱層,達到較好的保暖效果。而南方的空氣濕度一般都比較大,因此,在冬季時,往往會感覺南方比北方更冷,所以人們在穿著上,首要的是保溫、干燥。在衣著與濕度的關系上,干燥的地區的衣服要寬大,厚度要適中,衣料的質地要較緊密,色澤宜淺以利于反射輻射熱; 而在潮濕的地區,衣服要合身,盡量少遮住身體,厚度宜薄,衣料質地宜疏松,色澤宜淺為好。

中國大部分地區屬于亞熱帶季風氣候

中國大部分地區屬于亞熱帶季風氣候

天氣和氣候的區別

天氣是指相對快速的冷熱改變或是暫時的冷熱條件。氣候則是指一般情況下具有的天氣狀況或長期存在的主要天氣狀況。區分清楚二者的不同是十分重要的,因為它們對人類行為的影響是不一樣的。其次,在研究天氣對人的影響時,控制一些文化和社會因素要比研究氣候對人的影響時更難以控制。

氣候與行為間的關系及觀點

⑴氣候決定論認為,氣候決定了行為的范圍。談到氣候決定論時,必然會聯系到地理決定論。很難把它們分割開,地理位置決定了氣候。

⑵氣候可能論認為,氣候對行為有一定的制約作用,它限制了行為可能的變化范圍。

⑶氣候概率論認為,氣候不是導致某種行為產生的決定性因素,但是它決定了某些行為出現的概率比另一些大。

人的容貌、性格和行為,并非完全能由人類自己主宰,這個“權力”有時還握在大自然的“手心”。人的高矮胖瘦以及容貌的紅黃黑白,不僅與人的遺傳有關,而且與氣候也有一定的關系。

在歐亞大陸,生活在赤道附近熱帶地區的人,由于光照強烈,氣溫又高,人的皮膚顏色黑黝黝的。為了抵御酷熱的氣候,他們的脖子很短,頭明顯偏小,而鼻子較闊,這樣有利于散發體內熱量。在寒帶、溫帶的高緯度地區,常年太陽不能直射,光照強度較弱,氣溫很低,嚴寒期又長,這里大多為白種人。為了抵御嚴寒,他們往往生有一個比住在溫、熱帶地區的人更鉤的鼻子。鼻梁較高,鼻內孔道較長。就頭型而言,寒帶和溫帶居民頭大、頭型圓,臉部比較平,這很有利于保溫,減少散熱量。

為適應高山稀薄的空氣,山區居民的胸部突出,呼吸功能發達,肺活量和最大換氣量比沿海地區的居民明顯偏多。氣候對身高的影響更為明顯。以我國為例,北京的年日照時數為2778.7小時,武漢年日照時數為2085.3小時,廣州年日照時數為1945.3小時,成都年日照時數最少,僅為1239.3小時,所以這些城市居民的平均身高依次由高到矮。其原因是日光中的紫外線能使人體皮膚內的脫氫膽固醇變成維生素D的主要來源,有促進骨鈣化和長粗長高的作用。

生活在熱帶地區的人,在室外活動的時間比較多。氣溫高,使生活在那里的人性情易暴躁和發怒。居住在寒冷地帶的人,大部分時間在一個不太大的空間里與別人朝夕相處,養成了能控制自己的情緒,具有較強的忍耐力的性格。比如生活在北極圈內的愛斯基摩人,被人們稱為“永不發怒的人”。居住在溫暖宜人的水鄉的人們,因為氣候濕潤、風景秀麗,人們對周圍事物敏感,且多情善感,機智敏捷。山區居民因為山高地廣,人煙稀少,長久生活在這種環境中,說話聲音宏亮,性格誠實直爽。居住在廣闊的草原上的牧民,因為草原茫茫,交通不便,氣候惡劣,風沙很大,所以,他們常常騎馬奔馳,盡情舒展自己,性格變得豪放直爽,熱情好客。氣候組織是世界上第一家專注于氣候變化解決方案的國際非營利、非政府機構,成立于2004年4月,總部設在英國,并在全球范圍包括美國、澳大利亞、中國、印度等地展開運作,通過推廣溫室氣體減排的最佳實踐,推動全球走上低碳經濟發展道路。

氣候組織的成立和發展獲得了英國時任首相托尼· 布萊爾先生和來自北美、歐洲和澳大利亞的20余位商業精英和政府領袖的大力支持。氣候組織致力于與政府部門、工商企業和非贏利機構之間的積極合作,關注問題的解決方案,促使工商企業和政府部門發揮領導作用應對氣候變化,開拓低碳經濟發展模式,同時不斷促進其盈利水平和競爭力的提高,并且鼓勵其成功經驗的共同分享。

氣候

氣候變化認識

氣候

氣候變化認識

氣候

氣候

不是某一個國家、某一地區的問題,應該是全球的問題,我們應該從下面四方面統一認識:

第一,氣候變化是全球性問題,需要全世界攜手合作,共同保護我們的家園。發達國家應該率先減排,并履行對發展中國家的技術轉讓和資金支持承諾。

第二,氣候變化從根本上說是發展問題。應該濟增長、社會發展、環境保護統籌協調起來,建立適應可持續發展要求的生產方式和消費方式。應對氣候變化的努力應該促進而不是阻礙各國尤其是發展中國家發展經濟、消除貧困。

第三,術進步對減緩和適應氣候變化具有決定性作用。國際社會要增加資金投入,擴大信息交流,在技術創新、推廣和利用方面加強合作,提高共同應對氣候變化的能力。

第四,氣候變化是發展中國家最為關心的問題,是應對氣候變化挑戰的重要組成部分。發達國家應積極幫助發展中國家提高應變能力,增強應對氣候災害的能力。

20世紀中期以來的全球平均氣溫上升,極有可能是基于人為的溫室氣體濃度上升。人類的活動可直接影響各種溫室氣體的「源」和「匯」而因此改變了其濃度。

大氣層中主要的溫室氣體可有二氧化碳(CO2),甲烷(CH4),一氧化二氮(N2O),氯氟碳化物(CFCs)及臭氧(O3)。大氣層中的水氣(H2O)雖然是天然溫室效應的主要原因,但普遍認為它的成份并不直接受人類活動所影響。

受人類活動影響,全球大氣CO2,CH4及N2O的濃度自1750年起急劇上升,現在的濃度已大幅超越工業革命前數千年經冰蕊推算的濃度水平。全球CO2的增加主要是由于使用石化燃料及改變土地用途,至于CH4及N2O的增加則與農業有關。

溫室氣體濃度的增加會減少紅外線輻射放射到太空外,地球的氣候因此需要轉變來使吸取和釋放輻射的份量達至新的平衡。這令全球性的地球表面及大氣低層變暖。地球表面溫度的少許上升可能會引發其他的變動,例如:大氣層云量及環流的轉變。當中某些轉變可使地面變暖加劇(正反饋),某些則可令變暖過程減慢(負反饋)。

全球平均表面氣溫在20世紀上升了0.6℃。過去12年中,有11年名列自1850年有全球表面氣溫儀器記錄以來最暖的12年內。過去50年的暖化趨勢(每10年0.13℃)是過去100年的兩倍。

中國氣候變化

氣候變化的影響

氣候變化的影響

1973 年,竺可楨 提出了中國歷史時期氣候周期性波動變化的基本狀況。他認為漢代是溫暖時期,三國開始后不久,氣候變冷,并一直推遲到唐代開始。唐末以后,氣候再次變冷,至15世紀漸入小冰期,呈兩峰三谷結構,直至20 世紀初氣候回暖, 小冰期結束。漢代、唐代是年均溫高于現代約2℃左右的溫暖時期。該研究成果已為氣候學界和歷史地理學界廣泛采用。但近些年來, 由于新資料的發現和研究方法的改進,許多學者對竺可楨的工作作了補充。

朱士光等認為2000~3000年以來,中國歷史時期氣候變化經歷了以下幾個階段:

西周冷干氣候(公元前11 世紀至公元前8 世紀中期) ;

春秋至西漢前期暖濕氣候(公元前8 世紀中期至公元前1 世紀) ;

西漢后期至北朝涼干氣候(公元前1 世紀中期至6 世紀) ;

隋和唐前、中期暖濕氣候(7~ 8 世紀) ;

唐后期至北宋時期涼干氣候(9~ 11 世紀) ;

金前期濕干氣候(12 世紀)

金后期和元代涼干氣候(13 和14 世紀前半葉)

明清時期冷干氣候(14 世紀后半葉至20 世紀初)。后來許多地理學家對我國的氣候變化作了進一步修改, 但總得趨勢大致如此。

歷史時期的氣候不僅在氣溫上有周期性波動,引起冷暖的變化,而且在濕度方面也存在一定的變化。總得說來, 暖期與濕期、冷期與干期是相互對應的,但每個冷暖期內部又有干濕波動,不可一概而論。朱士光等研究認為,氣溫的變化要快于降水量的變化,而降水量的變化幅度又大于氣溫變化的幅度。在歷史時期,氣候冷暖波動與干濕波動有明顯的相關性, 但不完全同步。

全球氣候變化

全球氣候變化

全球氣候變化

全球氣候變化是指在全球范圍內,氣候平均狀態統計學意義上的巨大改變或者持續較長一段時間(典型的為10年或更長)的氣候變動。氣候變化的原因可能是自然的內部進程,或是外部強迫,或者是人為地持續對大氣組成成分和土地利用的改變。

盡管還存在一點不確定因素,但大多數科學家仍認為及時采取預防措施是必需的。針對氣候變化的國際響應是隨著聯合國氣候變化框架條約(UNFCCC)的發展而逐漸成型的。1992年UNFCCC闡明了其行動框架,力求把溫室氣體的大氣濃度穩定在某一水平,從而防止人類活動對氣候系統產生“負面影響”。

UNFCCC已經收到來自185個國家的批準、接受、支持或添改文件,并成功地舉行了6次有各締約國參加的締約方大會。盡管目前各締約方還沒有就氣候變化問題綜合治理所采取的措施達成共識,但全球氣候變化會給人帶來難以估量的損失,氣候變化會使人類付出巨額代價的觀念已為世界所廣泛接受,并成為廣泛關注和研究的全球性環境問題。

地球溫度上升導致喜馬拉雅等高山的冰川消融、對淡水資源形成長期隱患;海平面上升,上海、廣州等人口密集的沿海地區面臨咸潮破壞,甚至淹沒之災; ·凍土溶化,日益威脅當地居民生計和道路工程設施; ·熱浪、干旱、暴雨、臺風等極端天氣、氣候災害等越來越頻繁,導致當地居民生命財產損失加劇; ·糧食減產,千百萬人面臨饑餓威脅;每年,全球因氣候變化導致腹瀉、瘧疾、營養不良多發而死亡的人數高達15萬,主要發生在非洲及其它發展中國家。2020年,這個數字預期會增加一倍; ·珊瑚礁、紅樹林、極地、高山生態系統、熱帶雨林、草原、濕地等自然生態系統受到嚴重的威脅,生物多樣性受損害。無論氣候變化的影響規模大小,貧困人群將受害最深。貧窮國家因沒有足夠的能力解決海平面上升、疾病傳播及農作物減產所帶來的問題,氣候變化的影響將比發達國家更為嚴重。

對人類與自然的影響

由于生態系統和人類社會已經適應今天以及最近過去的氣候,因此,如果這些變化太快使得生態系統和人類社會不能適應的話,人們將很難應付這些變化。對于許多發展中國家,這可能會對基本的人類生活標準(居住、食物、飲水、健康)產生非常有害的影響。對于所有的國家,極端天氣氣候事件發生頻率的增加將會增大天氣災害的風險。氣候變化對我國經濟社會的影響有正面的,也有負面的影響,其中一些變化實際上是不可逆轉的,因此我們更要關注的是負面影響。據統計,1950年到2000年,特別是1990年以后氣象災害造成的經濟損失急劇增加。原因有兩個,一方面極端天氣事件的增多,另一方面我國總體經濟體量增加,因此經濟損失絕對值大幅升高。

對農業的影響

預計到2030年,我國三大作物,即稻米、玉米、小麥,除了澆灌冬小麥以外,均以減產為主。氣候變化對水資源的影響也很大,全球變暖使水循環的過程速度加快,降水的空間不均勻性增加。氣候變化對重大工程也有影響,如長江上游降水量的增加,導致地質災害的頻率會增加,對三峽水庫的安全運營會造成一定的影響。另外氣候變化也會影響青藏鐵路和公路,大大增加鐵路和公路運行維護的投資。

環境的影響

同全球一樣,我國的氣候與環境已經發生了巨大的變化。氣候變暖遠遠超出一般意義上的氣候問題和環境問題,對我國經濟社會發展已經帶來十分嚴峻的威脅,這種威脅仍將持續并不斷加劇。科技界應當特別關注氣候變化問題,積極采取適應和減緩措施,不斷提升氣候系統、生態、環境保護的層次和水平,這是全面落實科學發展觀,建立社會主義和諧社會的重要內容,是政府、公眾和科學家的共同愿望。