太陽

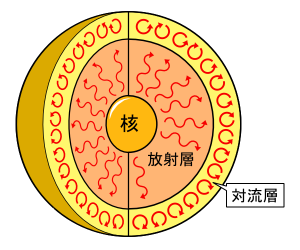

太陽是太陽系中心的一顆恒星天體。是地球上光和熱的主要來源。 太陽從中心向外可分為核心(核聚變區)、輻射層、對流層和大氣層。

定義

【太陽 】(sun)太陽系中心的一顆恒星天體。是地球上光和熱的主要來源。與地球的平均距離為1496 x 105km。其直徑為 139 x104km,是地球直徑的109倍,體積為地球的13 X 105倍,質量為地球的33 X 104倍,平均密度1.4g?cm-3。

太陽

太陽概述

太陽概況

太陽概況太陽是一個熾熱的氣體球,表面溫度(有效溫度)約6000℃,意向內部溫度愈高,中心約15 X 106℃。由氫核聚變成氨核的熱核反應產生巨大的能量,以輻射的方式,由內部轉移到表面而發射到宇宙空間。肉眼看到的表面層叫作“光球”,光球上面的一層叫“色球”,最外層叫“日冕”,這幾層組成太陽的大氣。太陽也在自轉,其周期在日面赤道帶約25天,愈近兩段愈長(兩極區約35天)。太陽和地球幾乎是由同樣的化學元素組成的,但比例互有差異。太陽上最豐富的元素是氫,其次是氦,還有碳、氮、氧和各種金屬。太陽上也有磁場,在寧靜光球區,其強度僅見高斯(1高斯=10-1特〔斯拉〕,即1Gs= 10-4T),但在太陽大氣的活動區,其強度可達幾百高斯,在太陽黑子處甚至可達幾千高斯。

構成

太陽從中心向外可分為核心(核聚變區)、輻射層、對流層和大氣層。由于太陽內層氣體的透明度極差,人類只能夠直接觀測到太陽的大氣層,從內向外分為光球、色球和日冕3層。

太陽結構

太陽結構太陽結構示意圖太陽在銀河系里的恒星是一個近乎完美的球體,其扁率約為900萬分之一,即是說其南北兩極的直徑只比東西直徑短10公里。在自轉周期方面,由于太陽并非以固態形式存在,因此其兩極和赤道的自轉周期并不相同(赤道約為25天, 兩極則約為35天),整體平均自轉周期約為28天,其緩慢自轉所產生的離心力,以赤道位置計算,還不到其自身引力的1,800萬分之一。雖然太陽本身是太陽系的中心,大質量的木星使質心之偏離中心達一個太陽半徑,但所有行星的總質量還不到太陽的百分之五,因此來自行星的潮汐力并不足以改變太陽的形狀。

太陽不像類地行星般擁有固態表面,其氣體密度從表面至中心會成指數增長。太陽的半徑計法是以光球層的邊緣為終點,其內部的高密度氣體足以令可見光無法通過,而肉眼看見的是太陽的光球層,在0.7太陽半徑范圍內的氣體占整個太陽總質量的大多數。

太陽的內部并不能直接觀測,因高密度的氣體阻隔了電磁輻射,但就像地震學能利用地震產生的震波能研究地球的內部,日震學這個學門,也能利用橫斷過太陽內部的波的壓力,來測量和描繪出太陽內部的構造。配合計算機模擬的輔助,人們便可一覽太陽深處。

核心

在太陽的中心,密度高達150,000 Kg/m3(是地球上水的密度的150倍),熱核反應(核聚變)將氫變成氦,釋放出的能量使太陽保持穩定的狀態。 每秒鐘大約有 3.4 ×1038 質子轉換變成氦原子核(太陽中的自由質子約為 8.9 ×1056),這個過程中大約426萬噸質量經由質-能轉換,釋放出3.83 ×1026 焦耳或相當于 9.15 ×1010百萬噸TNT爆炸當量的能量。核聚變的速率在自我修正下保持平衡:溫度只要略微上升,核心就會膨脹,增加抵擋外圍重量的力量,這會造成核聚變的擾動而修正反應速率;溫度略微下降,核心就會收縮一些,使核聚變的速率提高,使溫度能回復。

由中心至0.2太陽半徑的距離是核心的范圍,是太陽內唯一能進行核聚變釋放出能量的場所。太陽其余的部份則被這些能量加熱,并將能量向外傳送,途中要經過許多相連的層次,才能到達表面的光球層,然后進入太空之中。

高能量的光子(γ和X射線)由核聚變從核心釋放出來后,要經過漫長的時間才能到達表面,緩慢的速度和不斷改變方向的路徑,還有反復的吸收和再輻射,使到達外圍的光子能量都降低了。估計每個光子抵達表面的旅程需要花費10,000年至170,000年的時間[1]。在穿過對流層到達旅程的終點,進入透明的表面光球層時,光子就以可見光的型態逃逸進入太空。每一個在核心的γ射線光子在進入太空前,都已經轉化成數百萬個可見光的光子。中微子也是在核心的核聚變時被釋放出來的,但是與光子不同的是他不會與其它的物質作用,因此幾乎是立刻就由太陽表面逃逸出來。多年來,測量來自太陽的中微子數量都低于理論的數值,因而產生了太陽中微子問題,直到我們對中微子有了更多的認識,才以中微子振蕩解開了這個謎題。

在非常接近太陽中心的地區,溫度大約在15,000,000K,密度大約是150g/ml(大約十倍于金或鉛的密度)。當由中心向太陽表面移動時,溫度和密度同時都會降低。核心邊緣的溫度只有中心的一半,約為7,000,000K,同時密度也降至大約20g/ml(與黃金的密度近似)。由于核反應對溫度和密度非常敏感,核聚變在核心的邊緣幾乎完全停止。

輻射層

從 0.2至約 0.7 太陽半徑,太陽的物質是熱且黏稠的,雖然仍然能夠將熱輻射向外傳輸,但是在這個區域內沒有熱對流的運動,所以離中心距離越遠的地方,溫度就會越低。這種溫度梯度低于絕熱下降率,所以不會造成物質的流動。熱能的傳輸全靠氫和氦的輻射-離子發射的光子,但只能傳遞很短的距離就會被其他的離子再吸收。

核心外緣的密度約為20g/ml,至輻射層頂的密度則只有0.2g/ml,遠小于地球上水的密度,在相同的距離中溫度亦從7,000,000K降至2,000,000K。

對流層

太陽特征名稱圖從0.7太陽半徑至可見的太陽表面是對流層。此處的太陽物質不再是高熱與黏滯的,電子也開始被原子核束縛住,所以熱能由內向外的傳遞不再依靠輻射,而是經由熱對流產生熱柱,讓熱的物質將能量攜帶至太陽的表面。一旦表面溫度下降,這些物質便會往下沉降,再回到對流層內,甚至會回到最深處,從輻射層的頂端再接收熱能。在輻射層頂與對流層底之間,被認為還存在著對流超越區(Convective overshoot),由一些騷亂的湍流將能量由輻射層頂帶進對流層底。

這幾年來,在更多的細節被發現后,這個薄層變得非常引人注意。現在這一層也被認為是產生太陽磁場的磁發電機,流體在橫越這一層時流動速度的改變,能夠擴展磁場線的力量并且增強磁場,同時在經過這一層之后,化學成分好像也突然改變了。

在對流層的熱柱會在太陽的表面形成一種特征,也就是在觀測時看見的米粒組織和超米粒組織。在對流層內,由內部向外的小湍流,在向表面升起時,就像一部部“小規模”的發電機,在太陽表面各處引發小區域的磁南極和磁北極。

在對流層底部的溫度大約是2,000,000K,這已經冷得足夠讓較重的離子(如碳、氮、氧、鈣和鐵)能捕捉住一些電子,使得物質變得更不透明,因此輻射線變得更難以穿透。伴隨著輻射被阻擋的熱能,最后終將使流體被加熱然后沸騰,或說是產生對流。對流運動能迅速的將熱量帶至表面,同時流體在上升的過程中膨脹和冷卻,到達可見的表面時,溫度已經降至6,000K,密度則僅僅只有0.0000002g/cc(大約是海平面空氣密度的萬分之一)。

光球

太陽特征名稱圖

太陽特征名稱圖光球是太陽可以被肉眼看見的表面,厚度約為500公里,粒子數密度為1023/m3,大約是海平面附近地球大氣層密度的1%。光球以下的太陽對可見光是不透明的,陽光從光球向外傳播進太空之中,并將能量也帶離了太陽。透明度的變化歸因于密度與溫度的降低,使會吸收可見光的氫離子(H)減少。相反的,我們看見的可見光來自電子和氫原子(H)作用產生氫離子(H)的反應。陽光的光譜與來自6000K(10,340 °F / 5,727 °C)的黑體非常相似,只是多了一些在光球層之上,薄薄的氣體層中的原子造成的吸收線。

在早期,研究太陽的光學光譜時,有些譜線和地球上已知的化學元素不能吻合。在1868年,Norman Lockyer假設這些吸收線來自未知的新元素,并依據希臘神話中的太陽神(Helios)命名為氦(Helium)。而直到25年后,才在地球上分離出氦元素。

大氣層

太陽在光球之上的部份總稱為大氣層,可以透過各種不同的電磁頻譜,從無線電經過可見光到γ射線來觀察。太陽的大氣層可以區分為五個部份,最底部是溫度最低的色球,往上是很薄的過渡區,然后是日冕,最外面是太陽圈(heliosphere)。太陽圈是太陽大氣的最外層,密度非常稀薄,并且至少越過冥王星的軌道,在與星際物質遭遇的邊界處稱為日鞘(heliopause),并形成激波前緣。色球、過渡區和日冕,溫度越來越高,確實的原因還不清楚,但一般認為是原本被磁場束縛的能量在日冕中被釋放出來的原因。

色球

日冕拋射的物質

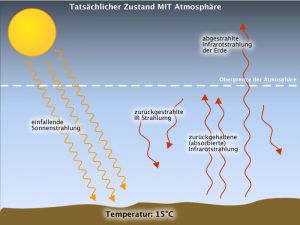

日冕拋射的物質太陽對地球的能量循環太陽上溫度最低的地區在光球之上約500公里處,溫度只有4,000K,在這種溫度下簡單的分子,如一氧化碳和水都能夠存在,從吸收光譜中能夠檢測到它們的譜線。在溫度最低的區域之上就是厚度約2,000公里的色球,這個名詞源自希臘文的字根chroma,意思就是彩色。因為在日全食開始和結束之際,透過這一區的光譜會出現彩色的發射線。色球的溫度會隨著高度的上升而增加,在頂端的溫度可以達到100,000K。色球的粒子數密度為1017/m3。

過渡區

在色球之上是過渡區,溫度從100,000K快速的增加到與日冕相同的1,000,000K的高溫。溫度的增加使得過渡區中的氦發生相變,完全被游離。過渡區沒有明確的高度界線,無疑的,這在色球上造成了一種被稱為針狀體(spicule)和色球暗條(filament),持續卻混亂的運動好似光輪運轉不止。從地球上很難觀察到過渡區,但是在太空中使用對電磁頻譜的遠紫外線靈敏的儀器,就可以觀察到了。

日冕

日冕是太陽大氣層向外延伸的部分,和太陽風一起充滿了整個太陽系和日球的空間。在最接近太陽處的日冕底部,粒子數密度是1014/m3-1016/m3,延伸到地球軌道附近的日冕密度為1017/m3。日冕的溫度有數百萬K,目前還沒有理論可以完整的說明日冕的高溫,但可以確定有一部分是來自磁場重連。日冕的溫度雖然很高,但密度很低,因此所含的熱量很少。

太陽圈

從20 個太陽半徑(0.1天文單位)往外一直到最外圍都是太陽圈的范圍。他的內側邊界是太陽風的速度超過阿耳芬波的位置,因為訊息只能以阿耳芬波的速度傳遞,所以在這個界限之外的湍流和動力學的力量不再能影響到內部的日冕形狀。太陽風源源不斷的進入太陽圈之中并向外吹拂,使得太陽的磁場形成螺旋狀的派克螺旋(Parker spirl),直到50天文單位之外撞擊到日鞘為止。在2004年12月,航海家1號已穿越過被認為是日鞘的激波前緣,兩艘航海家太空船在穿越邊界時都探測與記錄到能量超過一般微粒的高能粒子。

生命周期:

太陽對地球的能量循環

太陽對地球的能量循環太陽的生命周期目前太陽所處的主序星階段,通過對恒星演化及宇宙年代學模型的計算機模擬,已經歷了大約45.7億年。 據研究,45.9億年前一團氫分子云的迅速坍縮形成了一顆第三代第一星族的金牛T星,即太陽。這顆新生的恒星沿著距銀河系中心約27,000光年的近乎圓形軌道運行。

太陽在其主序星階段已經到了中年期,在這個階段它核心內部發生的恒星核合成反應將氫聚變為氦。在太陽的核心,每秒能將超過400萬噸物質轉化為能量,生成中微子和太陽幅射。以這個速度,太陽至今已經將大約100個地球質量的物質轉化成了能量。太陽作為主序星的時間大約持續100億年。

太陽的質量不足以爆發為超新星。在50~60億年后,太陽將轉變成紅巨星,當其核心的氫耗盡導致核心收縮及溫度升高時,太陽外層將會膨脹。當其核心溫度升高到100,000,000 K時,將發生氦的聚變而產生碳,從而進入漸近巨星分支。

地球的最終命運還不清楚。太陽變成紅巨星時,其半徑可超過1天文單位,超出地球目前的軌道,是當前太陽半徑的260倍。然而,屆時作為漸近巨星分支恒星,太陽將會由于恒星風而失去當前質量的約30%,因而行星軌道將會外推。僅就此而言,地球也許會幸免被太陽吞噬。然而,新的研究認為地球還是會因為潮汐作用的影響而被太陽吞掉。即使地球能逃脫被太陽熔融的命運,地球上的水將被蒸發而大氣層也會散逸。實際上,即使太陽還是主序星時,它也會逐步變得更亮,表面溫度緩慢上升。太陽溫度的上升將在9億年后導致地球表面溫度升高,造成目前我們所知的生命無法生存。其后再過10億年,地球表面的水將完全消失。

紅巨星階段之后,由熱產生的強烈脈動會拋掉太陽的外殼,形成行星狀星云。失去外殼后剩下的只有極為熾熱的恒星核,它將會成為白矮星,在漫長的時間中慢慢冷卻和暗淡下去。這就是中低質量恒星的典型演化過程。

太陽伴星:

有不少天文學家認為,太陽有一顆不大的伴星,并把它命名為“復仇女神星”。但這顆伴星的存在與否仍存在爭議。

人類文化中的太陽

太陽對人類而言至關重要。地球大氣的循環,晝夜與四季的輪替,地球冷暖的變化都是太陽作用的結果。對于天文學家來說,太陽是唯一能夠觀測到表面細節的恒星。通過對太陽的研究,人類可以推斷宇宙中其他恒星的特性,人類對恒星的了解大部分都來自于太陽。

人類觀測太陽的歷史

西雅圖的至日點游行

西雅圖的至日點游行人類對太陽的觀測可以追溯到公元前2000年,在中國古代的典籍《尚書》中記載了發生在夏代的一次日食。中國古代漢字中用⊙代表太陽,表明中國很早以前就已看到了太陽黑子。《漢書·五行志》中記載了人類最早的黑子記錄:“日出黃,有黑氣大如錢,居日中央。”公元前400年,希臘人曾經看到過太陽黑子,但在歐洲被遺忘,直到1605年伽利略通過望遠鏡重新發現了它。

1239年,俄羅斯的編年史中曾提到過日珥,稱其為“火舌”,1842年在一次日食中重新發現了日珥。1843年,Schwabe發現了太陽活動的11年周期,1851年在一次日食中拍攝到了第一張日冕的照片。1859年人們發現了太陽耀斑。

英國物理學家牛頓使用三棱鏡將太陽光分解為光譜,發現太陽光是由七種顏色的光混合而成的。英國天文學家威廉·赫歇爾在太陽光中發現了紅外線。1824年,夫瑯禾費發現了太陽光譜中的譜線,1868年又在太陽光譜中發現了一種新的元素,取名為氦(helium,意為太陽神),次年又發現了新的譜線,認為是另外一種元素,定名為coronium,后證明這只是普通元素的高電離態譜線。

1908年,美國天文學家海耳發現黑子具有很強的磁場。1930年發明了日冕儀,使得隨時觀測日冕成為可能。1938年,漢斯·貝特提出了恒星內部質子-質子鏈反應和碳氮氧循環兩種核反應過程,闡明了太陽的能源機制。

20世紀70年代以來,空間天文的迅速發展大大促進了太陽的研究。1971年,OSO-7衛星觀測到了日冕物質拋射,1975年Deubner奠定了日震學的基礎。美國的天空實驗室搭載的X射線望遠鏡觀測了太陽的X射線輻射。1980年代SMM衛星首次在硬X射線波段對耀斑進行了成像。1990年,美國發射了尤里西斯號探測器觀測太陽的極區。其他太陽觀測衛星還有美國1995年發射的SOHO衛星、1998年發射的TRACE衛星、2002年發射的RHESSI衛星、2006年發射的STEREO衛星,日本1991年發射的陽光衛星(Solar-A)、2006年發射的日出衛星(Solar-B)等。

太陽與神話

在希臘神話中,太陽的保護神是阿波羅。 在中國神話傳說中,太陽是一種叫做“金烏”并有三條腿的鳥。《淮南子·本經訓》:“逮至堯之時,十日并出,焦禾稼,殺草木,而民無所食。”《竹書紀年》亦載“八年,天有妖孽,十日并出”。《山海經·海外東經》和《大荒南經》、《楚辭·天問》等亦載有此傳說。 在北歐神話中,蘇爾是駕駛日車的女神。