赤道緩沖帶

赤道緩沖帶也稱赤道低空氣流轉換帶。南北半球或北半球的低空氣流越過赤道時方向發生轉變的過渡帶。它是赤道附近大尺度天氣系統之一,一般在離赤道10個緯度的范圍內活動,以亞洲和西太平洋地區的赤道緩沖帶最為活躍。

定義

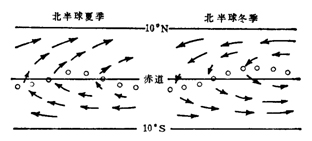

【赤道緩沖帶】 (equatoha buffer zone)也稱赤道低空氣流轉換帶。南北半球或北半球的低空氣流越過赤道時方向發生轉變的過渡帶。它是赤道附近大尺度天氣系統之一,一般在離赤道10個緯度的范圍內活動,以亞洲和西太平洋地區的赤道緩沖帶最為活躍。1960年由柯諾佛爾和薩特勒最早命名。附圖為赤道緩沖帶的概略圖。

一般認為,赤道緩沖帶的位置有明顯的季節變化,正夏季其范圍最廣,從20°W到140°E幾乎繞地球半圈,形成兩個主要的閉合中心;一個在印度南面,另一個在埃塞俄比亞。

赤道緩沖帶示意圖

赤道緩沖帶示意圖赤道緩沖帶中的氣流在北半球夏季為順時針旋轉,出現在南海和赤道附近的西太平洋上空,中心經常位于赤道附近,是北半球的一種低空天氣系統,其強度以850百帕等壓面為最強。上界可達500百帕等壓面,往下常達地面。水平尺度為1000~3000公里,個別可達6000~7000公里,生命期一般約 5天,最長可達16天。赤道反氣旋中心盛行下沉氣流,天氣晴好。而冬季則為反時針。

在衛星云圖上,緩沖帶一般與晴空區相對應,在其護制下可出現持續的晴好天氣。它和它相聯系的赤道反氣旋的活動,都與赤道輻合帶、臺風等熱帶系統有密切關系。赤道緩沖帶的結構和形成機制,尚須進一步研究。

形成過程

赤道緩沖帶內最主要的天氣系統是赤道反氣旋。赤道反氣旋有不同的形成過程:①當南半球的氣流加強時,越過赤道,轉成西南風,然后受北半球氣流或氣壓場影響又折回南半球,形成尺度較大的反氣旋環流,此時,北半球常有熱帶輻合帶的活動。②副熱帶高壓南伸,和緩沖帶連通,在赤道附近被切斷形成反氣旋。③南半球東南信風越過赤道后,由于科里奧利參數隨緯度增加,其軌跡發生折向(見大氣波動),在摩擦力影響下于北緯5°附近形成尺度小于1000公里的反氣旋環流。這種反氣旋環流的強弱和越過赤道氣流的強弱有關。大尺度的赤道反氣旋對熱帶輻合帶的維持起很大作用,因而對于臺風的發生、發展,特別是移動路徑都有明顯的影響。有時,緩沖帶及其反氣旋可以一起北移達北緯20°以北,它經過的地區,都出現大范圍的晴好天氣。

其他相關

也有人認為,赤道氣旋也是緩沖帶中重要的天氣系統。它于冬季出現于北半球的南海地區,其形成與中國大陸冷空氣向南爆發、東北季風加強進入南海地區使緩沖帶活動加強有關。赤道氣旋中心盛行上升氣流,在南海赤道附近形成之后,一般向西移動,造成大量降水,可使馬來西亞和新加坡等地洪水泛濫成災。